|

しばらく前、金沢在住のレイラインハンター仲間であるKさんと情報交換をしていて、石川県の松任市にある石の木塚のことが話題になった。ぼくもここは訪れたことがあるが、日本海がほど近い見晴らしのいい住宅街の中に唐突に、いくつもの;ドルメン(列石)が建ち並んでいて驚かされる。

いつ、誰がそんなものを作ったのか、由来は定かではない。だが、ほぼ正確に東西南北に配置されたドルメンには、重大な意味が隠されているはずだ。昨年の夏に石の木塚を訪ねて以来、ずっとこの巨石遺構に秘められた意味が気になっていた。そんなとき、Uさんが、石の木塚の真東に泰澄大師が開いた奥医王山があり、この二点を結ぶライン上には、聖地が点在していることを指摘してくれた。

この地方では、白山が土地の象徴であり、白山信仰との関係も興味深いのだが、ぼくは、石の木塚と奥医王山が描く東西ラインに注目した。正確に東西を結ぶラインは、「御来光の道」に代表されるように、春分の日と秋分の日に関係しているラインだ。春分と秋分の日に太陽は、真東から登り、その曙光は真西に向かって大地を貫いて行く。

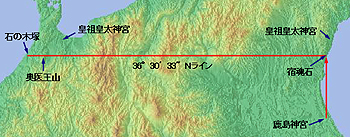

石の木塚と奥医王山が春分、秋分ラインなら、それをまっすぐ東に延長していけば、同じような聖地に突き当たるはず....。デジタルマップで検証してみると、このラインは、日本列島を横切って、なんと今回の金砂大田楽の舞台として登場する「宿魂石」にまで行き着いてしまった。西と東にある巨石遺構が見事に結ばれてしまったわけだ。石の木塚と奥医王山の緯度は、北緯36°30′33″(Tokyo測地系)。それを東に延長していくと宿魂石に当たる。宿魂石の緯度は北緯36°30′37″。南北偏差は、わずか4″だ。

|

|

西の石の木塚と東の宿魂石を結ぶライン。両者は、年に2回、春分の日と秋分の日の太陽によって結ばれる。富山にあった皇祖皇太神宮が、昭和初期にほぼ真東に移動しているのも気になるところ。日本列島の東と西、常陸と石川・富山には、他にも奇妙な共通点が多い

|

これは、ただの偶然だろうか? 試しに、石の木塚と宿魂石、それぞれの周囲に目を向けてみる。すると、まず、「竹内文書」で有名な皇祖皇太神宮が目についた。これは、元々、富山にあったものだが、昭和の初期に茨城県の磯原に移されている。超古代のピラミッドをはじめとして巨石信仰と深い関わりを持つ皇祖皇太神宮が石の木塚−宿魂石ラインに乗って平行に移動したように見えるのは何故か?

前章で紹介したように、磯原の皇祖皇太神宮は堅破山と両金砂神社、陰陽神社を結ぶラインを明らかに意識している。そして、両金砂神社の大祭礼は宿魂石とも因縁が深い。

さらに、もう一度、西に目を転じて見ると、石の木塚から北に少し行った能登半島の付け根には、鹿島郡鹿島町という場所がある。能登の鹿島町は、能登半島の西岸に位置する気多大社から出発した行列がこの町を中心に巡幸し、東岸の宿那彦神像石神社まで行って戻る「平国祭」がある。

気多大社の祭神は大己貴命(大国主命)で、宿那彦神像石神社の祭神は少彦名命。「平国祭」は、この二神が地上を平定して国造りをしたという故事に因んだもので、少彦名命を東海岸まで山を越えて迎えに行く、いわば「磯出大祭」だ。全行程300km、5泊6日の巡幸の途中で、金砂大田楽と同じように各地の産土に祭典を奉納して進んでいくのも、日本列島の東で行われる「金砂大田楽」に極似している。しかも、気多大社と宿那彦神像石神社を結ぶラインには聖地が並び、明らかなレイラインを形成している。これも両金砂神社と同じだ。

大己貴命、少彦名命といえば、両金砂神社の祭神であり、常陸の海岸沿いにある大洗磯前神社、酒列磯前神社も同じ神を祭っている。また、宿魂石の南にあって、最初に宿魂石に宿る甕星香香背男を退治に出向いた武甕槌神を祭る鹿島神宮の所在地は、平国祭の中心地である鹿島郡鹿島町(現在は鹿嶋市)と同じだ。

石の木塚−宿魂石ラインの両端に現れるこれらの共通項は、いったい何を意味しているのだろう?

|

気多大社の祭神は大己貴命(大国主神)。出雲国から来臨して能登半島を平定して、この地に鎮座した伝えられる。現代では、縁結びの神様として尊崇されている。

平国祭のほかに、「鵜祭り」という奇祭がある。毎年年末、七尾市の鵜浦町で生け捕りにされた一羽の鵜を、鵜捕部の三人が籠に入れて気多大社まで二泊三日の道中で運ばれる。鵜は生け捕られた瞬間から神となり、「鵜様」と呼ばれる。気多大社まで運ばれる道中では、土地の人たちが「鵜様」に手を合わせ来年の無病息災を祈る。この地方では、「鵜様を拝まずに新年は迎えられん」とも言われる |

|

古代ケルトでは、生命が活力を取り戻す日「メーデー」の日の光に神性を見出し、これを崇めたという。メーデーの日の曙光が結ぶ聖地はイングランドを北東から南西に横切って、そのレイラインの上に、数々の聖地を載せている。ストーンヘンジや様々なドルメン、メンヒル、そしてピラミッドにも比される人工のマウンド....さらに、ケルトの聖地の後に建てられた教会も並ぶ。そして、それらの教会の多くは、古い神々であるドラゴンを退治して、その場所を平定した「セント・マイケル」や「セント・メアリー」、「セント・パトリック」などの聖人が祭られていることが多い。

古代から信仰されてきた「聖地」には、秘められた力が宿っている。だからこそ、後の征服者たちもそこを聖地として崇め続ける。それは、洋の東西を問わず共通している。

今回紹介した金砂大田楽の舞台となった北茨城の山々は、ぼくが高校時代に登山のキャリアをスタートさせた場所でもある。25年前の当時、レイラインについては、もちろん何も知らなかった。だが、山というよりは丘と呼んだほうが相応しい阿武隈山地に連なるこの土地を歩いていると、ぼくはいつも目に見える自然の向こう側にあるもの、「スーパーネイチャー」の存在を常に感じていた。それは、けしてオカルティックなものではなく、広い意味でそれも含めて「自然」と呼べるようなものだった。

当時は、漠然としか感じられなかったものが、レイラインというものの存在を知って、それを追い求めるようになってからは、かなり具体的な形として見えてくるようになった。それは、土地に秘められた「第一行」であり、「地霊=ゲニウスロキ」そのものだった。

登山をはじめて間もない頃、この金砂山の北に連なる山域で、リングワンデリングを経験した。リングワンデリングとは、自分では前に進んでいると確信しているのに、通り過ぎたはずの場所に戻ってしまう現象のことで、ふつうは、起伏の少ない広い尾根道で深い霧に包まれたり、ブリザードに遭ったりしたときにおこすものだ。ところが、ぼくが体験したのは、間違いようのない細い尾根道で、よく晴れた小春日和の昼間だった。 登山をはじめて間もない頃、この金砂山の北に連なる山域で、リングワンデリングを経験した。リングワンデリングとは、自分では前に進んでいると確信しているのに、通り過ぎたはずの場所に戻ってしまう現象のことで、ふつうは、起伏の少ない広い尾根道で深い霧に包まれたり、ブリザードに遭ったりしたときにおこすものだ。ところが、ぼくが体験したのは、間違いようのない細い尾根道で、よく晴れた小春日和の昼間だった。

黙々と登山道を辿っていて、そろそろ頂上に出てもいい頃だが....とあたりを見回すと、ふと傍らに見覚えのある祠が目に入った。大きな杉の木の袂に、石造りの水神を祭った祠がひっそりと佇んでいる。ふいに、それが先ほど目にして、その前を通り過ぎたはずのものであることに気づいた。登り一辺倒の道を何十分も辿っていたはずなのに、先ほど通り過ぎた場所に出てしまっていたのだ。それでも、一回目は、自分の勘違いだろうと、さして気にも止めず、再び歩き出した。そして、上り坂を辿って、しばらくすると、また、水神を祭った祠の前に出てしまった....。

さすがに、二度目はぞっとした。そして、その状況が理解できず、パニックをおこしかけた。そのとき、朝、祖母が持たせてくれたものが、ポケットの中で手に触れた。祖母は、ぼくが山登りをはじめるようになると、山行の日は、いつも先に起きて、弁当を作ってくれ、必ず、「霧に巻かれたり、道に迷ったりしたら、これを食べるんだよ」と、梅干をいくつか持たせてくれた。そのとき、無造作にポケットに突っ込んだ手に触れたのは、その梅干だった。

水神様の祠の横に腰を下ろし、梅干をはおばると、自分の気持ちの中に広がりかけた霧がいっぺんに晴れたような気がした。そして、自分でも気がつかぬまま、水神様に両手を合わせていた。その後は、何事もなかったかのように、あっけなく頂上に出ることができた。

後で、この体験を振り返り、不思議に思うと同時に、そんな不思議な体験をすんなり受け入れている自分に気づいた。そして、明治生まれの祖母は、たしかに、自然と関わっていく上でのマジカルともいえる智慧を身につけていたのだと感じた。祖母が受け継いでいた何気ない智慧は、じつは太古から受け継がれてきた大切なものだったのではないかと、今にして思う。

この二月、雑誌の取材と今回のロケハンを兼ねて、同じような場所を巡った。そのとき泊まった宿でも、自然と人間の関わりを実感させる不思議な体験をした。

二月初旬の小春日和の日、あちこち取材で巡った後に、せっかく北茨城まで来たのだから、この土地の冬の味覚の代表であるアンコウを堪能できる宿に泊まろうと思った。

そこで、アンコウの水揚げ港である平潟港か隣接する大津港の近くの民宿を訪ね歩いたが、平日で一人旅を相手にするのは手間がかかるためか、ことごとく断られてしまった。観光旅館も二人以上でないと宿泊プランを用意していないと相手にしてくれない。そんな中、阿武隈の南端に位置する山間の宿が心よく受け入れてくれた。

山間といっても、山が海に迫るこのあたりでは、少し内陸にオートバイを走らせるだけで緩い丘陵に囲まれた山間になる。この日投宿した「鹿の湯松屋」さんも大津港から10分ほど内陸にある宿だった。ご主人の赤津さんが大津港へ毎日新鮮な魚介を仕入れに行くから食事は港の民宿とまったく遜色ない。

鹿の湯松屋は昔風の湯治宿で、今ならどこの民宿でもあるカラオケ装置を備えた大広間や食堂はない。食事は各部屋へ賄いされる。食事だけの客も個室となるので、ゆっくり寛いで料理を堪能できる。

通年の名物はキンキ(キンメダイ)の塩焼きで、油ののったキンキを皮がカリッとするまで焼き上げてあって、背骨以外すべて食べられる。これは酒の肴としても最高だ。他に旬の刺身、酢の物などが並ぶ。

お待ちかねのアンコウは普通の鍋ではなく、「ドブ汁」といって、肝をあぶってすりつぶし、味噌とあえて汁にしたものに、「七つ道具」と呼ばれるアンコウの肉、内臓、皮を野菜と一緒に煮る。元々は、アンコウ漁に出た漁師が、沖で獲れたてのアンコウをこうして食べていたものだそうだ。オリジナルの船上のドブ汁はアン肝をすり潰しただけで、水で割ったりしないので、汁が泥のようでこう呼ばれるようになったという。 お待ちかねのアンコウは普通の鍋ではなく、「ドブ汁」といって、肝をあぶってすりつぶし、味噌とあえて汁にしたものに、「七つ道具」と呼ばれるアンコウの肉、内臓、皮を野菜と一緒に煮る。元々は、アンコウ漁に出た漁師が、沖で獲れたてのアンコウをこうして食べていたものだそうだ。オリジナルの船上のドブ汁はアン肝をすり潰しただけで、水で割ったりしないので、汁が泥のようでこう呼ばれるようになったという。

赤いアンキモの油が表面に浮いて、これが七つ道具や野菜にからむと、独特のコクが出る。口の中で、ほのかな磯の香りがじんわり広がって、穏やかに余韻を残す。

鹿が見つけて傷を癒したという伝説のある鉄錆色の温泉で冷えきった体をほぐし、ドブ汁で体の中から温まる。里山に抱かれた宿はシンとして、つい数時間前の東京のあわただしさが異次元の幻であったかと思えてくる。

そして、一人でしみじみとアンコウ鍋をつついていると、ご主人の赤津悌彦さんがビールを持って部屋にやってきた。この地で生まれ育った赤津さんは、高校を卒業すると東京の大学に進学、そのまま就職し、家庭を築いて定着する。ところが、子供たちが成人してから奥さんとともに故郷に戻って家業を継ぐことになった。長い東京暮らしから戻って、故郷の自然の中で暮らしはじめてみると、なんでもない里山の優しさや穏やかさが身に染みるほどありがたく感じられるという。

二人で酒を汲みかわすうちに、ぼくが日本中の聖地を巡り歩いているという話になった。すると彼は「ちょっと待ってて」といって外すと、一冊の雑誌を携えて戻ってきた。それは、学研が昨年の夏頃から刊行しはじめた週刊神社紀行の一冊「熊野三山」だった。

「昨年末に、ずっとほったらかしてあった氏神さまを、いつでもお参りできるように整備したんです。じいさんが熊野さまと呼んで、とても大切にしていたもので、祭りのときなんかはとくに熱心にお参りして、手入れしていたんですけどね。それが、代が変わるとほったらかしになってしまって。藪もひどいし、登り口もよくわからないようなありさまだったんですよ」

昨年、暮れも押し詰まったころ、赤津さんは急に熊野さまの手入れを思い立つ。近くの山の中腹にあるその登り口を石段で固め、径の藪を払い、雨漏りのひどかった社を修復した。

「ほんとは、宿のほうもだいぶくたびれているので、こっちを修復するのが先だろうなんて、家族から言われるし、私もそう思ったんですけどね....。どうも、じいさんが熊野さま、熊野さまと呼んで大切にしていたお社をほったらかしにしているのが気になって仕方なくなってしまったんですよ」

熊野さまを整備してみると、自然に足が向くようになり、毎朝、お参りを欠かさなくなったという。

「天、地、人、それが一つで、どれも切り離せないものだということ。人は天と地に生かされているんだなあって、お参りして毎日の太陽を仰いで、自分の故郷の自然を眺めるうちに、そんなふうに思えるようになったんですよ。あたりまえのことなんですけど、東京暮らしをしていたときは、そんなことまったく考えなかったなあって」

それをきっかけに氏神様の故郷である熊野にも、そして、自然を祭る神社という存在そのものにも関心が向いてきたのだという。

熊野といえば、ぼくもなじみの深い土地だ。学生時代の親友の故郷で、よく遊びに行った。またその後、登山から山岳修験の道に足を踏み入れてからは、修験者として敬うべき聖地の一つ、心の故郷となった。熊野と聞いては、俄然、血が騒ぐ。そんなわけで、この夜は、熊野から遠く隔たった蝦夷の入り口の地で、熊野談義にふけることとなった。

翌日、赤津家の熊野さまにお参りした。

鹿の湯松屋は、柔らかい曲線を描く阿武隈の丘陵に背後を囲まれた谷のどん突きにある。谷といっても、100メートルにも満たない丘陵は日差しを遮ることもなく、暗さはまったくない。その松屋を見守るように、谷に向かって張り出した尾根の中腹に、赤く塗られた屋根の小さな社が鎮座している。

真新しい石段を登り、歩きやすく切り開かれた杉林の径を登るとすぐに社に行き着く。

社に手を合わせ、傍らに腰を下ろして周囲の里山を見渡してみる。2月の山はまだ冬枯れの景色だけれど、うららかな日差しの中にはすでに春の匂いが混じっていて、芽吹き間近の落葉樹の森は笑っているように見える。もうひと月もすれば水が張られて苗が並ぶ田んぼも、乾いた地面のすぐ下で命が目覚めかけているようだ。

こうして、身近に自然を意識できる場所があれば、赤津さんが言ったように、天と地と人とが一体であることをいつも忘れずに意識して生きていられるだろう。

「熊野さまをお祭りしなおしてから、自分の心持ちも変わったし、何より、いろんな出会いが増えたんですよ。聖地を巡っているという内田さんがみえたのも、ただの偶然ではないような気がします」と、赤津さんは、酒を飲みながらしみじみと語っていたが、ぼくもこの場所に来るべくして来たような、熊野さまに導かれてやってきたような気がした。

そして、赤津家の熊野さまに象徴されるものこそが、「第一行」であり、「地霊」であると思う。太古から信仰を集めてきた特別な聖地でなくとも、ぼくたちの身近にある自然の中にも、「聖なるもの」は存在している。要は、それを感じとることができるかどうかが問題なのではないか....北茨城の山々と自分の関わりを振り返ってみて、なんだか、そんなふうに感じた。

(完)

|